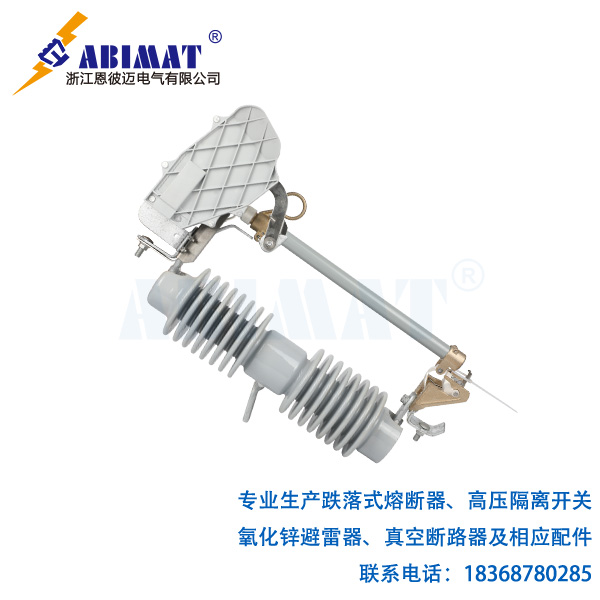

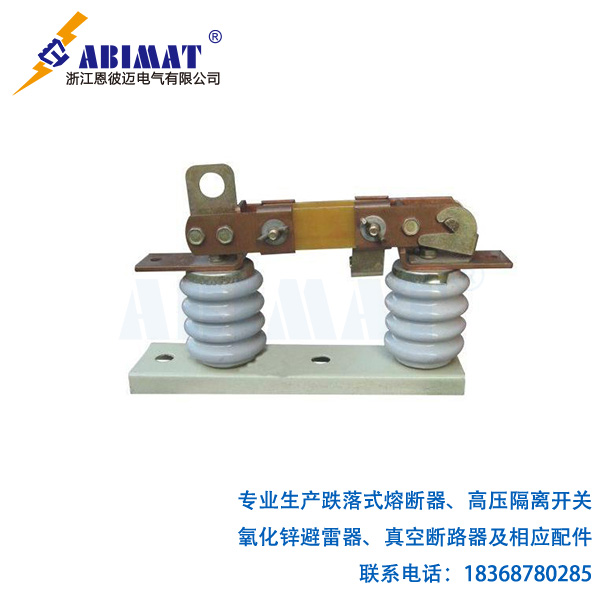

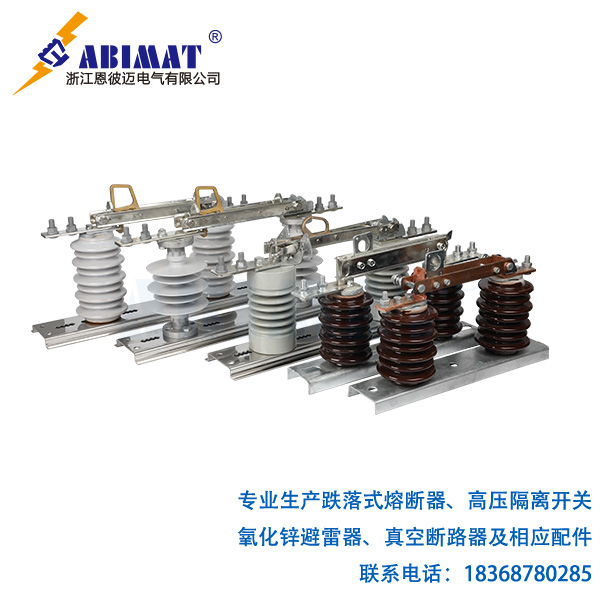

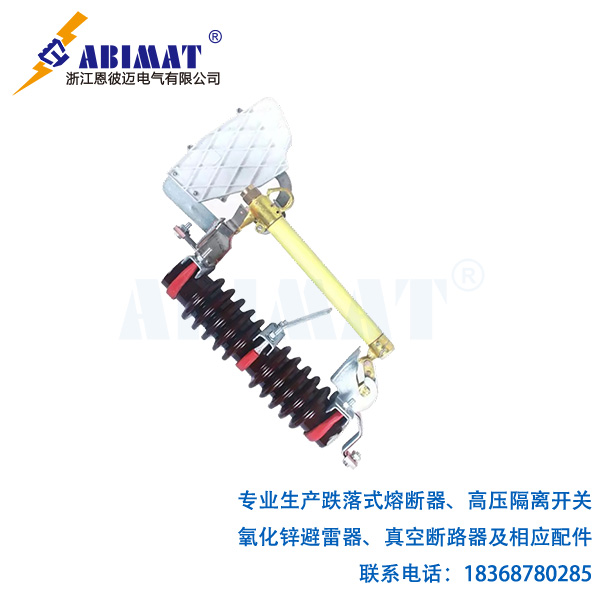

配电网里,10kV 到 35kV 的线路上,跌落式熔断器用得特别多。它是专门防过载、防短路的设备,结构简单,成本也低,不过它的保护功能,得靠一套又巧又靠谱的物理动作才能实现。它的核心保护思路很直接:自己有个关键零件叫熔丝,熔丝会 “牺牲” 自己 —— 先检测到电路出问题,然后彻底切断电路,这样就能保护后面更贵的电气设备了。

咱们先说说它的核心保护零件 —— 熔丝。熔断器的 “心脏” 就是里面的熔丝,有时候也叫熔体。它不是普通的金属丝,是用纯铜或者银做的 —— 这些材料导电好,熔点也低。它还经过了精细的工艺处理,比如在中间焊个低熔点的合金小球,这就是 “冶金效应”。这么做是为了让它有精确的 “安 - 秒特性”。

“安 - 秒特性” 是熔丝能起到保护作用的根本。它说的是熔丝熔断要花多久,和流过它的电流大小有啥关系。电流越大,熔丝断得越快;要是遇到过载的电流,熔丝断得就慢一点。这个特性很有用,能分清哪些是正常的短暂冲击(比如电机启动的时候),哪些是危险的、持续的过载或者短路。

再来讲讲它保护时的整个动作,这是一套连在一起的、自动的物理反应。

首先是检测故障和熔丝熔断的阶段。如果被保护的线路或者设备(比如配电变压器、某一段线路)出了短路,或者过载很严重,故障电流就会突然变大,然后流过熔丝。熔丝会根据自己的 “安 - 秒特性”,在自身电阻上产生远超允许的热量,很快就热到熔化的温度,然后在最脆弱的地方(比如之前说的合金小球那里)先断了。

接下来是电弧产生和燃烧的阶段。熔丝刚断的那一刻,两个断点之间会产生高温的电弧。电弧本身是能导电的等离子体通道,会暂时让电流继续流着。这时候,熔断器还没完成断开电路的活儿。

然后到了电弧熄灭的阶段,这一步是最关键的。熔丝管(也叫灭弧管)的内壁,通常是用能产生气体的材料做的,比如钢纸管、有机玻璃。电弧温度有几千度,在这么高的温度下,管壁会快速分解,产生很多气体(比如氢气),熔丝管里面的压力就会突然变大。这些高压气体从熔丝管两端快速喷出来,形成一种很强的 “纵吹” 效果。这种效果一方面能把电弧拉长,还能冷却它 —— 气体一吹,电弧的通道就直接变长了;另一方面能起到去游离的作用,高速流动的氢气这类气体是很好的灭弧材料,能强力冷却电弧,还能把电弧里的带电粒子带走,让它的绝缘能力快速恢复。这两个作用一起发挥,电弧会在电流降到零的那一刻被成功灭掉,故障电流也被彻底切断了。

最后是自动隔离和给出故障指示的阶段。熔丝断了之后,熔丝管上端的活动关节(叫鸭嘴帽)因为没了熔丝的拉力,就会松掉。借着自身的重力和熔丝管的重量,熔丝管会绕着下面支架的轴往下转,最后挂在那儿,形成一个很明显的 “跌落” 断开样子。这个清晰的机械位置信号,运检人员在远处就能看清,知道哪里出了故障。

再说说它保护功能的特点。先讲开断能力,跌落式熔断器能断开额定开断容量以内的短路电流。要是短路电流超过了它的上限,可能会让熔丝管因为产生的气体太多而爆炸,或者电弧灭不了。再讲选择性保护,只要把上下级熔断器的熔丝容量搭配好(比如上级用 100A,下级用 50A),就能实现选择性地切除故障 —— 也就是只让离故障点最近的熔断器动作,把停电的范围控制到最小。

不过它也有缺点,它是一次性的,不能自动重合。一旦动作了,运维人员必须到现场找出原因、排除故障,然后换上一样规格的熔丝管,才能恢复供电。

总的来说,恩彼迈跌落式熔断器是靠核心零件熔丝来感知故障电流的,然后利用能产生气体的灭弧管,在很短时间内产生高压气体,成功灭掉电弧,最后靠机械跌落的结构实现故障隔离和给出视觉指示。它用 “牺牲自己、保护大局” 的方式,给配电线路和变压器提供既经济又有效的过载、短路保护,是配电网里少不了的、还很靠谱的安全防线。