在电力系统的过电压防护设计里,避雷器的保护距离(也叫有效保护距离)是个核心概念。它不是固定不变的数值,而是指在满足设备绝缘配合要求的前提下,一台避雷器能可靠保护电气设备的最大电气距离。要是超过这个距离,被保护设备可能会因为电压太高而损坏。影响这个距离的因素又多又相互关联,主要有以下几个方面。

一、来波陡度与幅值

这是影响保护距离最直接、最关键的因素。

先看陡度的影响,侵入波(也就是雷电波)的波头越陡,意味着电压上升速度越快,在连接引线上产生的电感压降(L・di/dt)就会越大。这会导致一个结果:距离避雷器越远的设备端子处,电压比避雷器残压高出的部分就越多,这种现象就是 “电压距离效应”,而且陡度越大,这个效应越显著,保护距离也就越短。

再看幅值的影响,虽然现在的金属氧化物避雷器(MOA)有平坦的伏安特性,但侵入波幅值太高的话,还是会考验避雷器的能量吸收能力,并且会让连接线路上的电压振荡更剧烈。

二、避雷器本身的保护特性(残压)

避雷器在额定放电电流下的残压,是衡量它保护水平的基准。残压越低,避雷器的保护效果就越好,能保护的距离自然也越长。所以我们在选择避雷器时,在满足持续运行电压以及能量吸收能力的前提下,应该优先选残压更低的产品,这样才能扩大它的保护范围。

三、被保护设备的绝缘水平

保护是相对的,就像 “矛” 与 “盾” 的关系一样。被保护设备的额定雷电冲击耐受电压(BIL),就是它的 “盾”。BIL 值和避雷器残压之间的绝缘配合裕度越大,设备能允许的电压升高空间就越大,避雷器的保护距离也就可以更长。要是设备本身绝缘水平比较低,那我们就必须缩短保护距离,或者换用残压更低的避雷器。

四、连接引线的阻抗与布线

避雷器和被保护设备之间的连接导线,并不是理想的零阻抗状态。

其中电感是主要影响因素,引线的电感会产生附加压降,而且电感量和引线长度成正比。所以我们缩短连接距离,并且采用宽而短的扁钢,或者用大截面导线来减少电感,这些做法都能直接延长避雷器的有效保护距离。

另外还有电阻,虽然在高频瞬态过程中,电阻的影响比电感小,但导体本身的电阻还是会贡献一部分压降,这一点也不能忽略。

五、接地阻抗

避雷器的接地电阻,还有接地引下线的电感,这两者共同构成了接地阻抗。当雷电流流过这个阻抗时,会产生很高的地电位抬升。这个抬升的电位会和避雷器残压叠加在一起,共同作用在被保护设备上。所以一个低阻抗、设计优良的接地系统,是保证避雷器发挥预期保护效果,并且延长其有效保护范围的基础。

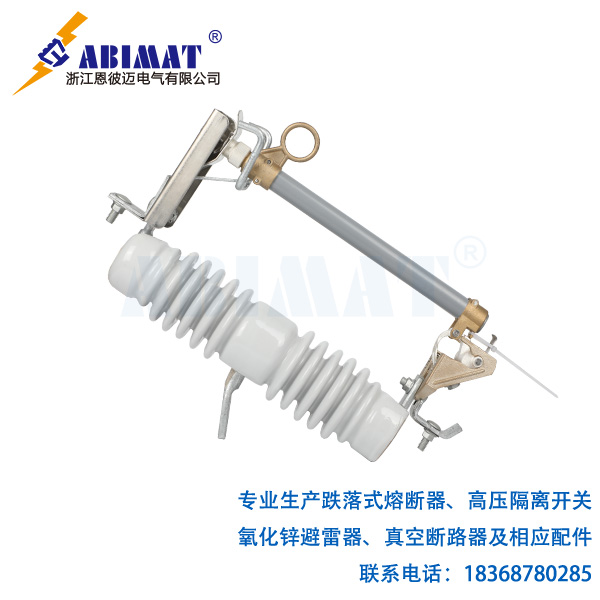

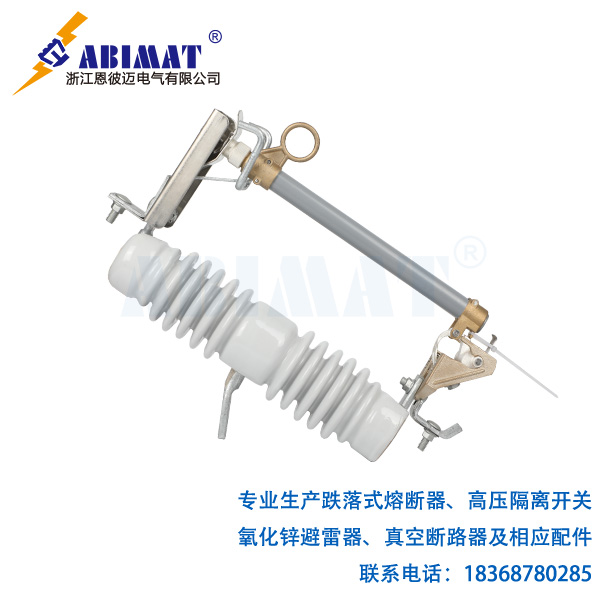

恩彼迈避雷器的保护距离不是孤立的几何概念,而是由侵入波参数、避雷器性能、设备绝缘强度及连接网络阻抗共同决定的动态电气概念。在工程设计中,尤其是针对主变、GIS 这类关键设备,我们普遍遵循 “就近保护” 原则,也就是尽量缩短避雷器和被保护设备之间的电气距离,理想情况下应该让它们直接并联安装。对于大型变电站,我们需要通过电磁暂态计算(EMTP)做精确仿真,来验证整个变电站的过电压防护方案是否安全可靠,确保所有设备都处在避雷器的有效保护范围之内。